颉林简历

颉林、一九六一年出生,山西祁县人。一九八七年毕业首都师大书法专业,师从欧阳中石先生。现任山西艺术创作研究中心研究馆员,现为中国书法家协会会员、中国书法家协会六届七届硬笔委员会委员、中国硬笔书法协会理事兼草书委员会秘书长,山西省书法家协会副主席、山西省硬笔书法协会副主席、荆浩画院副院长、香港大书法协会创作院常务副院长、山西华夏书画院院长。出版《颉林书法集》《颉林书法》《弟子规》等专集。

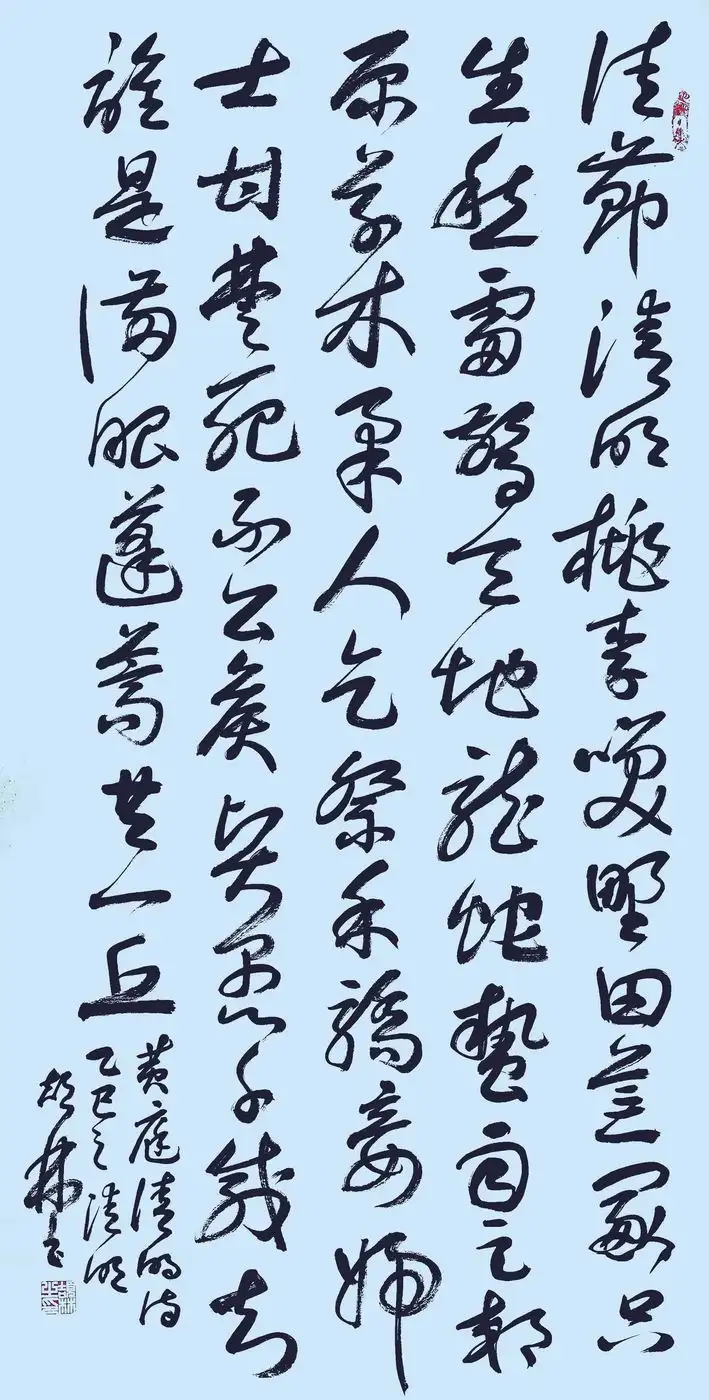

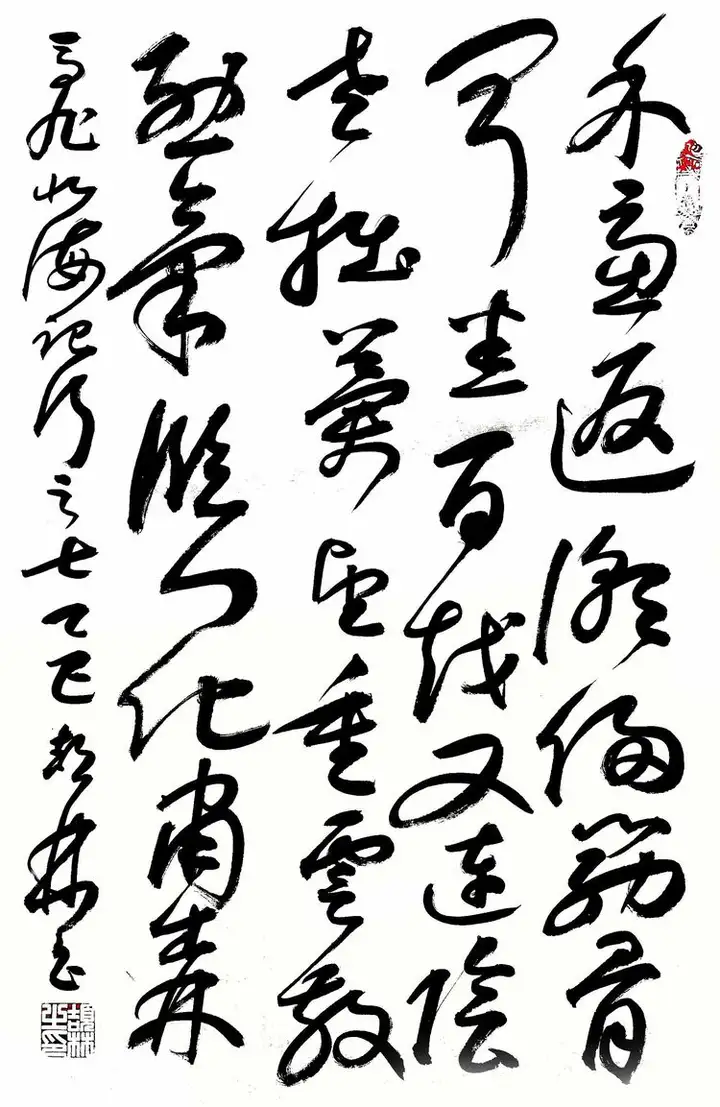

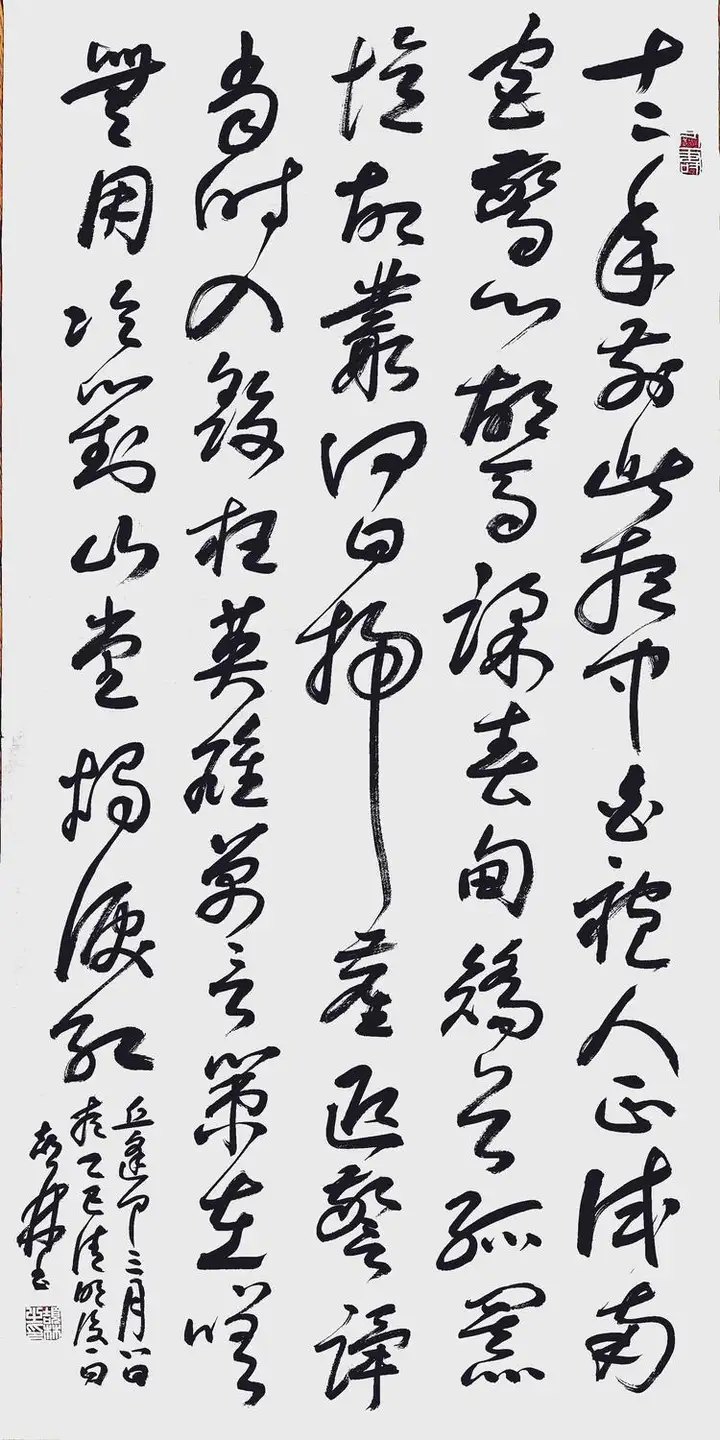

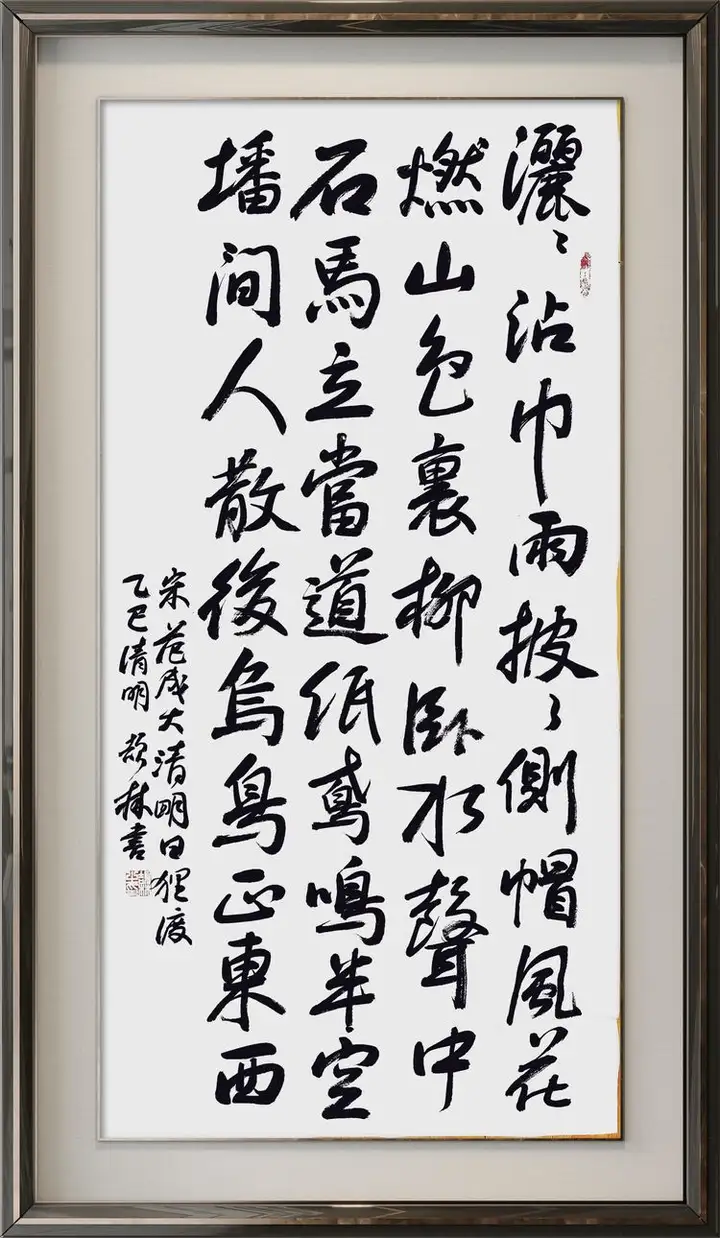

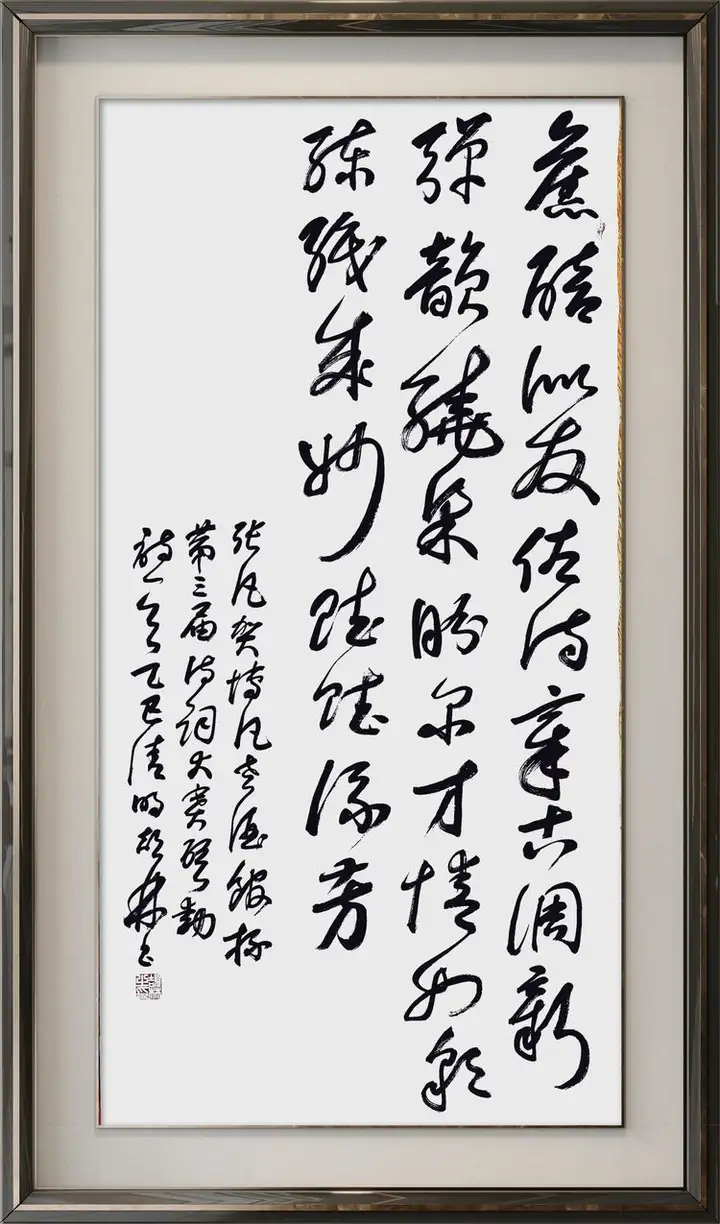

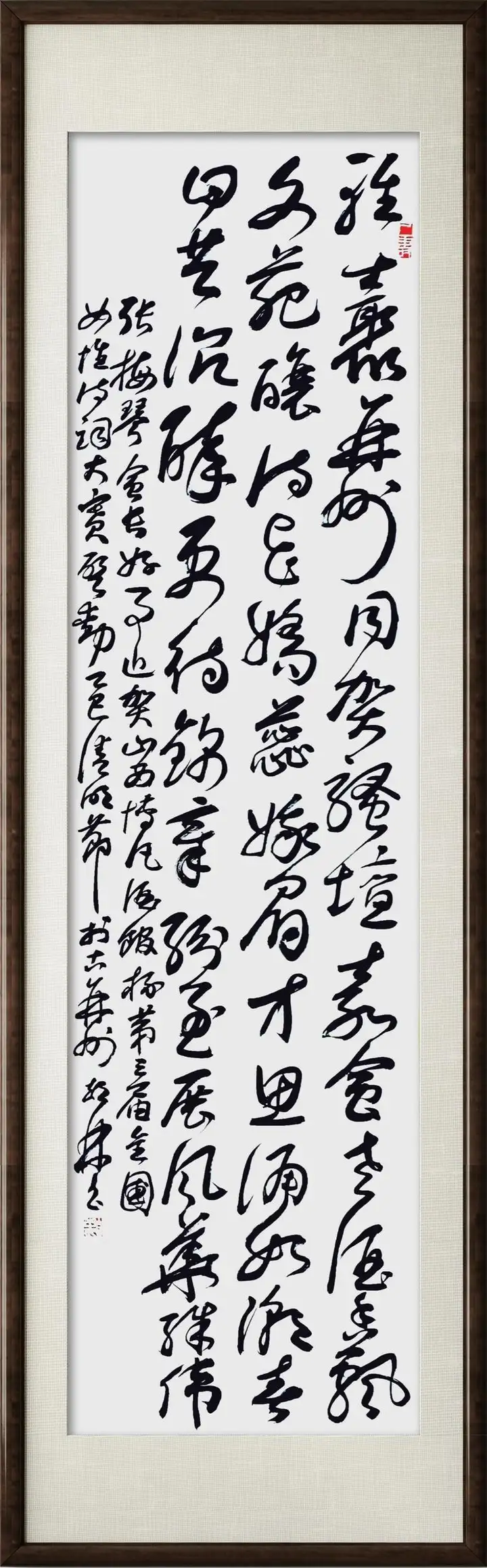

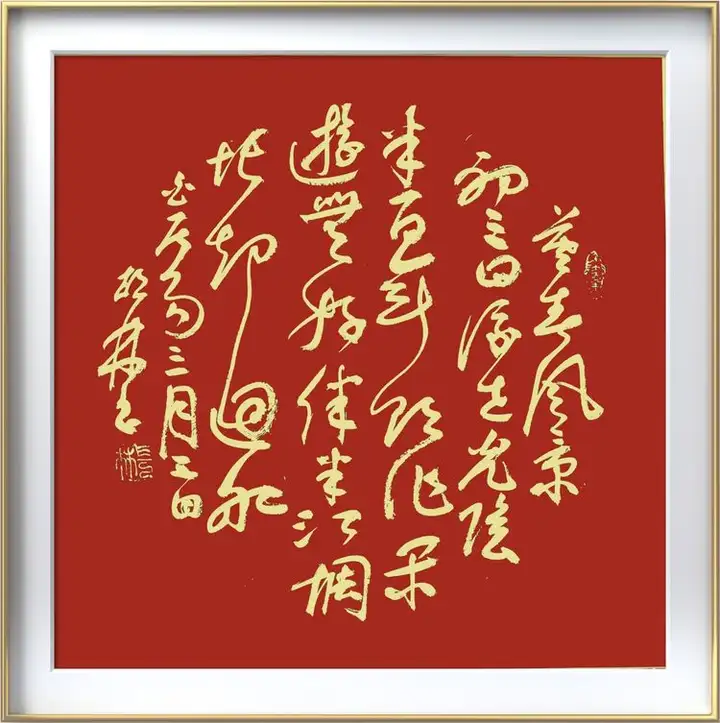

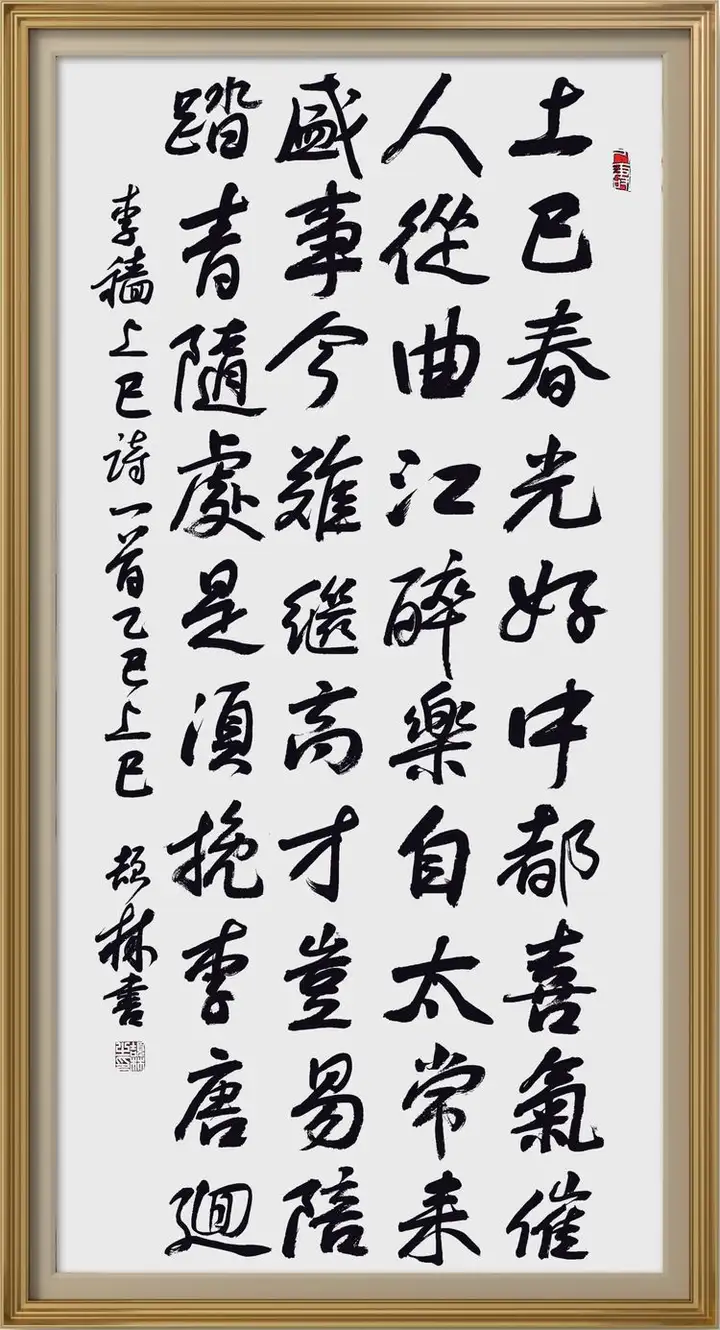

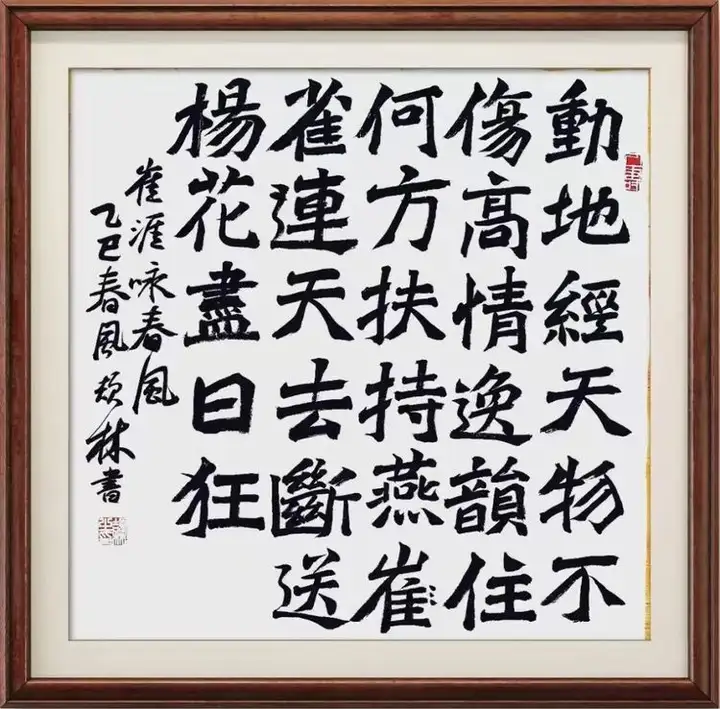

颉林魏碑作品《咏春风》以崔涯诗作入书,既恪守北魏《张猛龙碑》古朴峻利之骨,又融入唐代楷书醇雅秀逸之气,不仅延续了魏碑“方劲奇崛”的核心特质,更在唐楷成熟的语境下赋予其新的生命力。观其全局,线条、结构与气韵浑然一体,既见汉隶遗风,又具晋唐风骨,深得古代书法“形神兼备”之要义。 一、线条:刚柔相济中的“篆籀笔意” 此作用笔深得《张猛龙》“逆锋起笔、中锋绞转”之妙,起收处可见明显顿挫。线条如“铁线缠丝”,将北魏刻刀的锐利转化为文人挥毫的温润,完美诠释了蔡邕《九势》中“藏头护尾,力在字中”的古训。起收处虽保留魏碑特有的“逆入平出”笔意,但通过墨色浸润的圆融感弱化刀刻痕迹,如“动”字横画起笔如凿痕初刻,收笔却隐约透出墨色浸润的圆融感,将北魏刻刀的锐利转化为文人挥毫的温润。转折处虽少显早期魏碑的生硬顿挫,但“经天”二字连贯而下时,笔锋在方折中暗含“折钗股”般的弹性,既存汉隶遗韵,又具晋帖风神。墨色处理尤见巧思,“杨花尽日狂”五字墨色由浓转淡,似有春风拂面之效,而“燕雀连天”四字则墨色饱满,如群燕振翅掠过墨海,形成视觉与意境的双重呼应。

二、结构:欹正相生中的“法度自觉” 单字轴线普遍呈右倾趋势,如“高”字上部左欹下部右收,形成“上紧下松”的动态平衡,但较北魏原作风貌更为规整,暗合欧阳询《用笔论》“如高峰巍峨,不可仰视”的森严法度。字组处理上,“扶持燕雀”四字大小错落,其中“燕”字略小,与“雀”字形成疏密对比,既延续魏碑“大小参差”的章法意识,又通过字距的适度收紧,展现出唐楷“欹正相生”的理性美。整篇布局如雁阵排空,看似无序实则暗含“疏可走马、密不透风”的节奏律动,深得孙过庭《书谱》“违而不犯,和而不同”之妙。

三、气韵:雄浑典雅中的“诗意转化” 作品中仍可见北魏碑刻的遗风:如“物”字“牛”部向左下方倾斜,“不”字末笔直截上扬,保留着“重心偏移”的力学特征。但整体气象已由北魏的肃杀转为唐代的雍容——背景素白衬墨黑,既凸显金石斑驳之趣,又通过字间距离的均匀拉开,消解了原作风雨激荡的紧张感。诗中“杨花尽日狂”的放纵意象,在书法中转化为长撇长捺的舒展与墨色的浓淡渐变,展现出唐代文人“寄情山水”的审美追求。这种“雄浑中见灵动”的特质,恰是《张猛龙碑》作为楷书典范对后世的最大贡献。印证了米芾“古人书法皆自心出,未有形迹尽而神不贯者”的论断。

四、历史坐标中的传承意义 颉林此作最可贵者,在于实现了“碑骨帖魂”的创造性转化:刀刻的锐利化为笔墨的温润,自然的错落升华为法度的森严,而北魏的苍凉之气,终被唐风的浩荡所取代。观者既能于“动地经天”四字中感受到魏碑的原始力量,亦能在“高情逸韵”间体味唐楷的典雅风致。这种承前启后的艺术实践,不仅印证了康有为“魏碑无不佳者”的论断,更为理解中国书法从“尚势”到“尚法”的千年演变提供了鲜活注脚。

此作最可贵者,在于实现了“碑骨帖魂”的创造性转化:刀刻的锐利化为笔墨的温润,自然的错落升华为法度的森严,而北魏的苍凉之气,终被唐风的浩荡所取代。观者既能于“动地经天”四字中感受到魏碑的原始力量,亦能在“高情逸韵”间体味唐楷的典雅风致。这种承前启后的艺术实践,不仅印证了康有为“魏碑无不佳者”的论断,更为理解中国书法从“尚势”到“尚法”的千年演变提供了鲜活注脚。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |